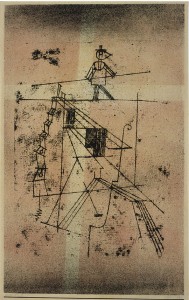

ZARATHOUSTRA A REGARDÉ LA FOULE avec étonnement, avant de reprendre la parole et de dire, en écho à l’activité du funambule en train de s’avancer, là-haut, sur la corde raide : « L’homme est une corde tendue entre l’animal et le surhomme, – une corde sur un abîme. » Comme si de rien n’était, Zarathoustra présente une nouvelle définition de l’homme, loin de celle, traditionnelle, de Platon, qui détermine l’homme comme « être vivant doué de raison » : comme animal, en somme, qui se démarque par sa capacité de raisonner. Pour Zarathoustra, l’être humain ne se distingue pas des autres phénomènes de la nature par la rationalité, mais par le fait qu’il est une corde, « un passage dangereux, dit-il, un chemin dangereux, où il est dangereux de se retourner, dangereux de frissonner et de s’arrêter ». Un chemin périlleux entre les deux extrémités que sont l’animal (le ver, le singe) et le surhomme (à venir). Un moment critique dans l’évolution, où il s’agit de continuer sans se retourner, sans avoir peur, sans s’arrêter, faute de sombrer dans l’abîme.

ZARATHOUSTRA A REGARDÉ LA FOULE avec étonnement, avant de reprendre la parole et de dire, en écho à l’activité du funambule en train de s’avancer, là-haut, sur la corde raide : « L’homme est une corde tendue entre l’animal et le surhomme, – une corde sur un abîme. » Comme si de rien n’était, Zarathoustra présente une nouvelle définition de l’homme, loin de celle, traditionnelle, de Platon, qui détermine l’homme comme « être vivant doué de raison » : comme animal, en somme, qui se démarque par sa capacité de raisonner. Pour Zarathoustra, l’être humain ne se distingue pas des autres phénomènes de la nature par la rationalité, mais par le fait qu’il est une corde, « un passage dangereux, dit-il, un chemin dangereux, où il est dangereux de se retourner, dangereux de frissonner et de s’arrêter ». Un chemin périlleux entre les deux extrémités que sont l’animal (le ver, le singe) et le surhomme (à venir). Un moment critique dans l’évolution, où il s’agit de continuer sans se retourner, sans avoir peur, sans s’arrêter, faute de sombrer dans l’abîme.

« Ce qu’il y a de grand en l’homme, c’est qu’il est un pont et non un but. » Zarathoustra reprend son propos précédent : la grandeur humaine dépend dépend du fait que l’homme se dépasse, se surmonte. En direction de quoi ? Nous le savons : du surhomme. Le but, l’enjeu de l’homme, c’est le surhomme. « Ce qu’on peut aimer en l’homme, c’est qu’il est un passage et un déclin » : un pont dangereux vers un ailleurs, un au-delà, une aurore, mais aussi un en-deçà, un déclin, un crépuscule. Comme le soleil, l’homme qui s’élève décline en même temps, pour éclairer d’autres sphères, s’ouvrir à d’autres cieux.

Zarathoustra ne fait pas de la pure théorie. Il donne des exemples, énumère les hommes qu’il aime, qu’il s’agit de favoriser : ceux qui, justement, contribuent au dépassement et au déclin de l’homme tel qu’il est actuellement. « J’aime ceux qui ne savent pas vivre, sinon comme des êtres qui déclinent, car ils passent de l’autre côté », ils ouvrent de nouvelles possibilités. Puis, renouant avec avec ce qu’il a dit précédemment : « J’aime les hommes du grand mépris, car ils sont les grands vénérateurs ». Ce qui caractérise les hommes du grand mépris, du grand dégoût n’est pas leur « non » aux idées traditionnelles – ce ne sont pas des êtres réactifs, négateurs –, mais leur « oui » à la terre, leur affirmation de la vie ici et maintenant. Ils sont « des flèches du désir en direction de l’autre rive ». Ils volent amoureusement au loin.

« J’aime ceux qui ne cherchent pas seulement derrière les étoiles une raison d’être un déclin et un sacrifice : mais ceux qui se sacrifient à la terre, pour que la terre devienne un jour celle du surhomme. J’aime celui qui vit pour connaître, et celui qui veut connaître pour que vive un jour le surhomme. Voilà comment il veut son déclin. J’aime celui qui travaille et invente de sorte à construire la maison du surhomme et préparer la venue de sa terre, de ses animaux et de ses plantes : car voilà comment il veut son déclin. J’aime celui qui aime sa vertu : car la vertu est volonté de déclin et une flèche du désir » en direction du surhomme. La tâche de l’homme est simple : se sacrifier à la terre, affirmer son déclin terrestre, et ainsi démultiplier les possibles, tout mettre en œuvre pour rendre possible le surhomme, loin de tout idéalisme et autres espérances supraterrestres.

La liste des hommes que Zarathoustra aime est longue : « J’aime celui qui ne garde pas une goutte d’esprit pour lui, mais qui veut être tout entier l’esprit de sa vertu : le voilà qui traverse le pont en tant qu’esprit. J’aime celui qui fait de sa vertu sa tendance et sa fatalité : voilà qu’il veut encore vivre et ne plus vivre pour l’amour de sa vertu. J’aime celui qui ne veut pas avoir trop de vertus. Une vertu vaut plus que deux, parce qu’elle est davantage un nœud auquel est suspendu le destin. J’aime celui dont l’âme se gaspille, qui ne veut pas de reconnaissance et qui ne rend pas : car il donne toujours et ne s’inquiète pas de sa sauvegarde. J’aime celui qui a honte quand le dé lui est favorable, et qui demande alors : suis-je donc un mauvais joueur, un tricheur ? – car il veut disparaître. J’aime celui qui fait précéder ses actes de paroles dorées et qui en fait toujours plus qu’il ne promet : car il veut son déclin. J’aime celui qui justifie les hommes du futur et délivre les hommes du passé : car il veut disparaître devant ses contemporains. »

L’homme que Zarathoustra aime est généreux, fataliste, vertueux, au sens où il porté par une force morale en harmonie avec le sens de la terre. Comme elle, il est surabondant, humble, honnête, ambitieux, d’accord de décliner et périr en ce qu’il est et permettre la naissance de quelque chose qui le dépasse. Toujours sans prendre garde au désarroi, aux moqueries, voire à l’agacement de la foule, Zarathoustra a continué sa liste : « J’aime celui qui châtie son dieu parce qu’il aime son dieu : car il doit disparaître devant la colère de son dieu. » Bien que le cheminement de l’homme en direction du surhomme ne soit pas un chemin de croix, il n’est pas sans dieu. Un autre dieu que le Dieu chrétien entre en jeu : dieu encore inconnu, qui aime et châtie tout aussi bien, qu’on aime et châtie tout aussi bien ; un dieu qui n’est pas qu’amour et miséricorde ; un dieu dont la colère finit par avoir raison de l’homme. Zarathoustra n’en dit pas plus.

« J’aime celui dont l’âme est profonde, continue-t-il, également dans la blessure, et qu’une petite expérience peut faire périr : aussi traverse-t-il volontiers le pont. J’aime celui dont l’âme est excessivement remplie, de sorte qu’il s’oublie lui-même, et que toutes les choses soient en lui : aussi toutes les choses sont-elles son déclin. J’aime celui qui est libre d’esprit et de cœur : aussi sa tête n’est-elle que les viscères de son cœur, mais son cœur le pousse au déclin. » La profondeur, la sensibilité, le trop-plein de l’âme, en union avec le corps, sont autant de signes d’avancée vers le surhomme. L’homme qui chemine vers le surhomme a l’esprit et le cœur libres. Il s’occupe du monde plutôt que de sa petite personne.

On imagine que la foule devait commencer à en avoir sérieusement assez. Le discours de Zarathoustra est trop long, trop compliqué, trop imagé, trop énigmatique. Le peu qu’on y comprend est agaçant. Pourquoi il raconte tout ça ? Pour qui il se prend ? Qu’est-ce qui le prend d’étaler devant tout le monde ce qu’il aime, ceux qu’il aime et n’aime pas ? C’est vrai, on en a marre ! Il exagère ! Mais qu’il se taise !

Pourtant, Zarathoustra a continué encore, toujours porté par son élan : « J’aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes, qui tombent une à une du sombre nuage suspendu au-dessus de l’homme : ils annoncent la venue de l’éclair, et périssent en annonciateurs. » Seul l’auditeur ou lecteur attentif et avisé le comprend : Zarathoustra est lui-même cet annonciateur ; le sombre nuage qui déverse de lourdes gouttes de sagesse sur la tête des hommes. Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté, il l’avoue finalement lui-même : « Regardez, je suis un annonciateur de l’éclair, et une lourde goutte du nuage : cet éclair s’appelle toutefois surhomme. » –

***

Traduction littérale

Mais Zarathoustra regardait la foule et s’étonnait. Avant de s’exprimer en ces termes :

L’homme est une corde tendue entre l’animal et le surhomme, – une corde sur un abîme.

Un passage dangereux, un chemin dangereux, où il est dangereux de se retourner, dangereux de frissonner et de s’arrêter.

Ce qu’il y a de grand en l’homme, c’est qu’il est un pont et non un but : ce qu’on peut aimer en l’homme, c’est qu’il est un passage et un déclin.

J’aime ceux qui ne savent pas vivre, sinon comme êtres qui déclinent, car ce sont ceux qui passent de l’autre côté.

J’aime les hommes du grand mépris, car ils sont les grands vénérateurs et des flèches du désir en direction de l’autre rive.

J’aime ceux qui ne cherchent pas seulement derrière les étoiles une raison d’être un déclin et un sacrifice : mais ceux qui se sacrifient à la terre, pour que la terre devienne un jour celle du surhomme.

J’aime celui qui vit pour connaître, et celui qui veut connaître pour que vive un jour le surhomme. Voilà comment il veut son déclin.

J’aime celui qui travaille et invente de sorte à construire la maison du surhomme et lui préparer la venue de sa terre, ses animaux et plantes : car voilà comment il veut son déclin.

J’aime celui qui aime sa vertu : car la vertu est volonté de déclin et une flèche du désir.

J’aime celui qui ne garde pas la une goutte d’esprit pour lui, mais qui veut être tout entier l’esprit de sa vertu : le voilà qui traverse le pont en tant qu’esprit.

J’aime celui qui fait de sa vertu sa tendance et sa fatalité : le voilà qui veut encore vivre et ne plus vivre pour l’amour de sa vertu.

J’aime celui qui ne veut pas avoir trop de vertus. Une vertu est plus de vertu que deux, parce qu’elle est davantage un nœud auquel est suspendu le destin.

J’aime celui dont l’âme se gaspille, qui ne veut pas de reconnaissance et qui ne rend pas : car il donne toujours et ne veut pas se conserver.

J’aime celui qui a honte quand le dé lui est favorable, et qui demande alors : suis-je donc un mauvais joueur ? – car il veut disparaître.

J’aime celui qui fait précéder ses actes de paroles dorées et qui en fait toujours plus qu’il ne promet : car il veut son déclin.

J’aime celui qui justifie les hommes du futur et délivre les hommes du passé : car il veut disparaître devant les contemporains.

J’aime celui qui châtie son dieu parce qu’il aime son dieu : car il doit disparaître devant la colère de son dieu.

J’aime celui dont l’âme est profonde, également dans la blessure, et qu’une petite expérience peut faire périr : aussi traverse-t-il volontiers le pont.

J’aime celui dont l’âme est trop-pleine, de sorte qu’il s’oublie lui-même, et que toutes les choses sont en lui : aussi toutes les choses sont-elles son déclin.

J’aime celui qui est d’esprit libre et de cœur libre : aussi sa tête n’est-elle que les viscères de son cœur, mais son cœur le pousse au déclin.

J’aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes, tombant une à une du sombre nuage suspendu au-dessus de l’homme : ils annoncent la venue de l’éclair, et périssent en annonciateurs.

Regardez, je suis un annonciateur de l’éclair, et une lourde goutte du nuage : cet éclair s’appelle toutefois surhomme. –

***

Texte allemand

Zarathustra aber sahe das Volk an und wunderte sich. Dann sprach er also:

Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch – ein Seil über einem Abgrunde.

Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf-dem-Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern und Stehenbleiben.

Was groß ist am Menschen, das ist, daß er eine Brücke und kein Zweck ist: was geliebt werden kann am Menschen, das ist, daß er ein Übergang und ein Untergang ist.

Ich liebe die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die Hinübergehenden.

Ich liebe die großen Verachtenden, weil sie die großen Verehrenden sind und Pfeile der Sehnsucht nach dem andern Ufer.

Ich liebe die, welche nicht erst hinter den Sternen einen Grund suchen, unterzugehen und Opfer zu sein: sondern die sich der Erde opfern, daß die Erde einst des Übermenschen werde.

Ich liebe den, welcher lebt, damit er erkenne, und welcher erkennen will, damit einst der Übermensch lebe. Und so will er seinen Untergang.

Ich liebe den, welcher arbeitet und erfindet, daß er dem Übermenschen das Hausbaue und zu ihm Erde, Tier und Pflanze vorbereite: denn so will er seinen Untergang.

Ich liebe den, welcher seine Tugend liebt: denn Tugend ist Wille zum Untergang und ein Pfeil der Sehnsucht.

Ich liebe den, welcher nicht einen Tropfen Geist für sich zurückbehält, sondern ganz der Geist seiner Tugend sein will: so schreitet er als Geist über die Brücke.

Ich liebe den, welcher aus seiner Tugend seinen Hang und sein Verhängnis macht: so will er um seiner Tugend willen noch leben und nicht mehr leben.

Ich liebe den, welcher nicht zu viele Tugenden haben will. Eine Tugend ist mehr Tugend als zwei, weil sie mehr Knoten ist, an den sich das Verhängnis hängt.

Ich liebe den, dessen Seele sich verschwendet, der nicht Dank haben will und nicht zurückgibt: denn er schenkt immer und will sich nicht bewahren.

Ich liebe den, welcher sich schämt, wenn der Würfel zu seinem Glücke fällt und der dann fragt: bin ich denn ein falscher Spieler? – denn er will zugrunde gehen.

Ich liebe den, welcher goldne Worte seinen Taten vorauswirft und immer noch mehr hält, als er verspricht: denn er will seinen Untergang.

Ich liebe den, welcher die Zukünftigen rechtfertigt und die Vergangenen erlöst: denn er will an den Gegenwärtigen zugrunde gehen.

Ich liebe den, welcher seinen Gott züchtigt, weil er seinen Gott liebt: denn er muß am Zorne seines Gottes zugrunde gehen.

Ich liebe den, dessen Seele tief ist auch in der Verwundung, und der an einem kleinen Erlebnisse zugrunde gehen kann: so geht er gerne über die Brücke.

Ich liebe den, dessen Seele übervoll ist, so daß er sich selber vergißt, und alle Dinge in ihm sind: so werden alle Dinge sein Untergang.

Ich liebe den, der freien Geistes und freien Herzens ist: so ist sein Kopf nur das Eingeweide seines Herzens, sein Herz aber treibt ihn zum Untergang.

Ich liebe alle die, welche wie schwere Tropfen sind, einzeln fallend aus der dunklen Wolke, die über den Menschen hängt: sie verkündigen, daß der Blitz kommt, und gehn als Verkündiger zugrunde.

Seht, ich bin ein Verkündiger des Blitzes, und ein schwerer Tropfen aus der Wolke: dieser Blitz aber heißt Übermensch –