OH SOLITUDE ! TOI, SOLITUDE, MON CHEZ MOI ! Alors que la plupart des gens est triste de se retrouver en ta compagnie, moi, c’est sans la moindre larme à l’œil que je reviens chez toi. Oui, je suis resté tellement longtemps – trop longtemps – parmi les hommes, en sauvage, dans le lointain sauvage des hommes, que c’est un bonheur de retourner chez toi ; bonheur synonyme de retour chez moi, à la maison.

OH SOLITUDE ! TOI, SOLITUDE, MON CHEZ MOI ! Alors que la plupart des gens est triste de se retrouver en ta compagnie, moi, c’est sans la moindre larme à l’œil que je reviens chez toi. Oui, je suis resté tellement longtemps – trop longtemps – parmi les hommes, en sauvage, dans le lointain sauvage des hommes, que c’est un bonheur de retourner chez toi ; bonheur synonyme de retour chez moi, à la maison.

Tu peux bien, désormais, me menacer du doigt, comme menacent les mères ; me sourire, comme sourient les mères ; me demander : « Qui est jadis parti de moi en coup de vent, comme un vent tempétueux ?

« Qui a, en partant, crié qu’il est resté trop longtemps assis auprès de moi, tellement longtemps qu’il y a désappris à se taire ! Cela – te taire –, pour sûr que tu l’as désormais appris, les hommes bavards te l’ont appris !

« Oh Zarathoustra, je sais tout : aussi que toi, l’unique, tu t’es senti plus abandonné parmi les nombreux que jamais auprès de moi !

« Abandon et solitude ne sont pas la même chose : cela – tu l’as désormais appris ! Tout comme tu as appris qu’il n’y avait rien à y faire : que tu allais toujours rester un sauvage et un étranger parmi les hommes :

« Un sauvage et un étranger, même s’ils t’aiment : car ce qu’ils veulent d’abord, les hommes, c’est être épargnés ; ils veulent être traité avec ménagement ! Pas qu’on les rudoie, pas qu’on les violente, pas qu’on les arrache de leur petit confort.

« Mais tu le sais bien : ici, chez moi, dans la solitude, tu es chez toi à la maison ; ici tu peux tout exprimer, donner toutes tes raisons ; rien ici n’a honte des sentiments cachés et renfermés.

« Ici, chez moi, dans la solitude, toutes les choses viennent cajoler ta parole, viennent te flatter : car toutes les choses veulent galoper sur ton dos. Ici, chaque chose, chaque symbole fait sens, et te permet de galoper vers une vérité.

« Ici, chez moi, dans la solitude, tu as le droit de parler à toutes les choses droitement et de manière sincère : et en vérité, le fait même qu’il y ait quelqu’un qui parle droitement de toutes choses résonne déjà comme une louange aux oreilles de toutes choses !

« Mais l’abandon est autre chose que la solitude. Te rappelles-tu encore, ô Zarathoustra, quand jadis ton oiseau a crié au-dessus de toi, te rappelles-tu quand tu étais dans la forêt, sans savoir où aller, perplexe, près du cadavre du funambule ?

« Quand tu as dit : puissent mes animaux me guider ! Et quand tu as ajouté qu’il était plus dangereux de vivre parmi les hommes que parmi les bêtes ! Cela, c’était l’abandon ! Le sentiment d’abandon – et non de solitude.

« Et te rappelles-tu encore, ô Zarathoustra, quand tu étais assis sur ton île, généreuse fontaine de vin parmi les sceaux vides ; quand tu donnais et dépensais, offrais et dispensais sans compter ta sagesse aux assoiffés ?

« Jusqu’à ce que tu te retrouves finalement toi-même assoiffé parmi les hommes ivres que tu as abreuvés ; et que tu te lamentes en ces termes dans la nuit : « Prendre n’est-il pas plus bienheureux que donner ? Et voler plus bienheureux encore que prendre ? » Cela, c’était l’abandon ! Le sentiment d’abandon – et non de solitude.

« Et te rappelles-tu encore, ô Zarathoustra, quand ton heure la plus silencieuse est venue ; quand elle t’a chassé de toi-même ? Quand elle t’a chuchoté méchamment : « Parle et brise-toi ! » ?

« Quand elle t’a fait souffrir de toute ton attente et de tout ton mutisme ? Et quand elle a découragé ton humble courage ? Cela, c’était l’abandon ! Le sentiment d’abandon – et non de solitude. »

Oh solitude ! Toi, solitude, mon chez moi ! Comme ta voix me parle de manière bienheureuse ! Comme elle me parle tendrement !

Toi et moi, nous ne nous questionnons pas l’un l’autre. Toi et moi, nous ne nous plaignons pas l’un l’autre. Mais, ensemble, nous franchissons ouvertement des portes ouvertes.

Car tout est ouvert et clair, chez toi, oh solitude ; et les heures avancent elles aussi les pieds légers. C’est un fait : dans l’obscurité, le temps passe plus lourdement que dans la lumière.

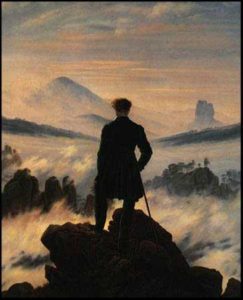

Ici, dans la solitude de la montagne, toutes les paroles de l’être et les reliquaires, les coffres de vieux mots s’ouvrent spontanément à moi : ici, tout ce qui est, tout être veut venir à la parole ; ici, tout ce qui devient, tout devenir veut que je lui apprenne à parler.

Mais là-bas en bas, parmi les gens – là-bas, toute parole est vaine ! Là-bas, l’oubli et le fait de passer le plus vite possible à autre chose est toujours la meilleure sagesse. Cela – je l’ai désormais appris !

Pour tout comprendre des hommes, il ne faudrait rien laisser passer : s’attaquer à tout ce qu’ils disent, à tout ce qu’ils montrent, à tout ce qu’ils font. Mais j’ai les mains bien trop propres pour cela ; trop propres, trop pures pour risquer de les salir en me frottant à eux.

Je ne supporte déjà pas de respirer leur haleine. Ah, comment j’ai bien pu faire pour vivre si longtemps parmi leur bruit et leur mauvaise haleine !

Oh, calme bienheureux autour de moi ! Oh odeurs pures autour de moi ! Oh, comme d’une poitrine profonde ce calme va chercher son souffle pur ! Oh, comme il est ouvert, comme il écoute, ce calme bienheureux !

Mais là-bas en bas, parmi les gens – là-bas, tout parle, mais rien n’est entendu ! On peut faire résonner sa sagesse avec des cloches, si on veut, il n’y a rien à faire : au marché, les bruits des sous des épiciers viennent encore étouffer les cloches !

Tout parle chez eux, mais il n’y a plus personne pour entendre, personne pour comprendre. Tout ce qui est dit tombe à l’eau ; plus rien ne tombe dans des puits profonds, plus rien n’est retenu. Oui, là-bas en bas, tout n’est que superficialités ; rien ne reste, rien ne s’imprègne. On ne fait que causer.

Tout parle de faire, de réussir, chez eux, mais plus rien ne réussit, plus rien ne s’accomplit. On ne fait que causer. Tout caquette, mais il n’y a plus personne pour s’asseoir calmement sur le nid et couver les œufs.

Tout parle chez eux, tout caquette, tout est perpétuellement ressassé. Et ce qui hier était encore impossible à croquer, trop dur pour le temps présent, voilà qu’il pend aujourd’hui, râpé et rongé, hors des gueules des hommes du temps présent.

Tout parle chez eux, tout caquette, tout est vulgarisé, tout est trahi. Et ce qu’on appelait jadis secret et intimité des âmes profondes, appartient aujourd’hui aux trompettistes de rue et autres papillons voletant çà et là.

Oh, être humain, toi le bizarre ! Toi le bruit de sombres rues ! Toi mon plus grand danger ! Te voilà désormais de nouveau tapi derrière moi : oui, mon plus grand danger est tapi derrière moi !

Mon plus grand danger s’est toujours tapi dans le ménagement et la compassion : oui, quelque soit la situation, j’ai toujours eu pour réflexe d’épargner les gens, j’ai toujours eu pitié d’eux. Ça se sent tout de suite : tout être humain veut en même temps qu’on le ménage – et qu’on le supporte.

Voilà donc comment j’ai toujours vécu parmi les hommes : en retenant certaines vérités, avec une main de bouffon, le cœur épris et riche en petits mensonges, riches en fausses compassions.

C’est masqué, déguisé, que je me trouvais parmi les gens ; déguisé et prêt à me méconnaître moi-même pour pouvoir les supporter. Et, pour ne pas sombrer devant eux, j’étais dur avec moi-même, je me disais volontiers : « Toi bouffon, tu ne te connais pas toi-même ! » Parmi les hommes, il m’a été impossible de ne pas être comme eux, de ne pas tricher comme eux.

C’est une fatalité : quand on vit parmi les hommes, on désapprend les hommes. Car il y a trop de premiers plans dans les hommes ; ils jouent trop sur les images ; ils sont trop superficiels. Que peuvent bien trouver ici des yeux qui voient loin et aspirent au lointain !

Et quand ils me méconnaissaient, quand ils se trompaient sur ma personne, moi, le bouffon, en jouant mon rôle, je les ménageais plus que je me ménageais moi-même : habitué à la dureté envers moi-même, c’est souvent sur moi-même que je me vengeais alors de les avoir ménagés de la sorte.

Piqué de partout par des mouches venimeuses, et creusé comme la pierre par de nombreuses gouttes de méchanceté, je me trouvais là, parmi eux, et les ménageais encore en me disant : « Ils ne sont pas responsables : les petites choses ne sont pas responsables de leur petitesse ! »

Parmi toutes les mouches, celles qui me sont apparues comme les plus venimeuses sont surtout ceux qui s’appellent « les bons » : ils piquent en toute innocence, ils mentent en toute innocence, en toute bonne conscience. Comment seraient-ils seulement capables d’être justes envers moi ? Ils sont tellement pris dans leur système de pensée qu’ils n’ont aucune chance.

Il n’y a rien à faire : celui qui vit parmi les bons est marqué par la compassion ; et cette dernière lui apprend à mentir, systématiquement. Oui, la compassion rend épais l’air de toutes les âmes libres. Car la bêtise des bons est insondable. On n’a aucune chance de s’en sortir.

Me cacher moi-même et cacher ma richesse – cela, je l’ai appris là-bas en bas, parmi les hommes : car là-bas en bas, tout ceux que j’ai rencontré étaient pauvre d’esprit. Voilà quels mensonges ma compassion a fait naître pour chacun d’eux :

Pour chacun, dans chaque situation, ma compassion m’a appris à voir et sentir ce qu’il pouvait supporter en matière d’esprit, ce qui, pour lui, était assez d’esprit, et ce qu’il ne pouvait encaisser : ce qui, pour lui, était déjà trop d’esprit ! Bref : ce qu’il pouvait comprendre – et ce qu’il ne pouvait pas.

Dans le même sens, la compassion m’a fait apprendre à avaler des mots, à ne pas dire ce qui pourrait poser problème : leurs sages rigides, je les ai donc appelés sages, et non pas rigides. Et j’ai aussi appris à échanger des mots, employer certains mots à la place d’autre : c’est ainsi que leurs fossoyeurs, je ne les ai pas appelés fossoyeurs, mais chercheurs et vérificateurs.

Car les fossoyeurs sont déjà bien assez à plaindre : ils creusent en eux-mêmes des maladies. Oui, sous les vieux décombres reposent de méchantes brumes. On ne doit pas remuer le marécage, faire monter les mauvaises odeurs à la surface. On ne doit pas faire ça. Tout comme on ne doit rien faire d’autre parmi les gens d’en bas. Tout ce qu’on doit faire, c’est grimper et vivre sur des montagnes !

Les narines bienheureuses, je respire enfin de nouveau l’air de la montagne, la liberté de la montagne ! Mon nez est enfin libéré de l’odeur nauséabonde de tout être humain !

Chatouillée par des souffles piquants comme par des vents mousseux, mon âme éternue, – éternue et s’écrie « Santé ! » de joie !

Parole de Zarathoustra.

***

Traduction littérale

Oh solitude ! Toi ma patrie solitude ! Trop longtemps j’ai vécu sauvage dans le lointain sauvage pour ne pas revenir chez toi avec des larmes !

Menace-moi désormais seulement avec le doigt, comme menacent les mères, souris-moi désormais comme sourient les mères, parle désormais seulement :

« Et qui était-ce, celui qui jadis est parti de moi en coup de vent comme un vent tempétueux ? –

« – qui a crié en partant : j’ai été trop longtemps assis auprès de la solitude, j’y ai désappris de me taire ! Cela – tu l’as sans doute appris désormais ?

« Oh Zarathoustra, je sais tout : et que toi, l’unique, tu as été plus abandonnés parmi les nombreux que jamais auprès de moi !

« Abandon est autre chose, autre chose la solitude : cela – tu l’as appris maintenant ! Et que tu vas toujours être sauvage et étranger parmi les hommes :

« – sauvage et étranger même s’ils t’aiment : car de tous ils veulent d’abord être épargnés !

« Mais ici tu es chez toi à la maison ; ici tu peux tout exprimer et déverser toutes les raisons, rien ici n’a honte des sentiments cachés et renfermés.

« Ici toutes les choses viennent cajoler ta parole et te flattent : car elles veulent galoper sur ce dos. Sur chaque symbole tu galopes ici vers chaque vérité.

« Tu as le droit de parler ici à toute choses droitement et sincèrement : et en vérité, le fait qu’il y ait quelqu’un qui parle droitement de toutes choses sonne comme une louange à leurs oreilles !

« Mais l’abandon est autre chose. Car sais-tu encore, ô Zarathoustra ? Quand jadis ton oiseau a crié au-dessus de toi, quand tu étais dans la forêt sans savoir où aller, perplexe, près d’un cadavre : –

« – quand tu as dit : puissent mes animaux me conduire ! J’ai trouvé que c’était plus dangereux parmi les hommes que parmi les bêtes : – Cela était de l’abandon !

« Et sais-tu encore, ô Zarathoustra ? Quand tu étais assis sur ton île, fontaine de vin parmi les sceaux vides, donnant et dépensant, offrant et dispensant parmi les assoiffés :

« – jusqu’à ce que tu te retrouves enfin assoiffé parmi les hommes ivres et te lamentes dans la nuit : « Prendre n’est-il pas plus bienheureux que donner ? Et voler encore plus bienheureux que prendre ? » – Cela était de l’abandon !

« Et sais-tu encore, ô Zarathoustra ? Quand ton heure la plus silencieuse est venue et t’a chassé de toi-même, quand elle t’a dit en chuchotant méchamment : « Parle et brise-toi ! » –

« – Quand elle t’a fait souffrir toute ton attente et tout ton mutisme et a découragé ton humble courage : – Cela était de l’abandon ! » –

Oh solitude ! Toi solitude, ma patrie ! Comme ta voix me parle de manière bienheureuse et tendrement !

Nous ne nous interrogeons pas l’un l’autre, nous ne nous plaignons pas l’un l’autre, nous passons ouvertement ensemble par des portes ouvertes.

Car c’est ouvert et clair chez toi ; et les heures avancent elles aussi les pieds plus légers. Car dans l’obscurité le temps passe plus lourdement que dans la lumière.

Ici toutes les paroles de l’être et reliquats de mots s’ouvrent à moi : tout être veut ici venir à la parole, tout devenir veut ici que je lui apprenne à parler.

Mais là en bas – là, toute parole est vaine ! Là tout oubli et passage est la meilleure sagesse : Cela – je l’ai appris maintenant !

Quiconque voudrait tout comprendre chez les hommes devrait tout attaquer. Mais j’ai les mains trop propres pour cela.

Je ne supporte déjà de pas respirer leur haleine ; ah, qu’ai-je vécu si longtemps vécu parmi leur bruit et leur mauvaise haleine !

Oh, calme bienheureux autour de moi ! Oh odeurs pures autour de moi ! Oh, comme d’une poitrine profonde ce calme prend un souffle pur ! Oh, comme il écoute, ce calme bienheureux !

Mais là en bas – tout parle, rien n’est entendu ! On peut faire résonner sa sagesse avec des cloches : sur le marcher, les épiciers vont étouffer leur bruit en faisant retentir plus fort leurs sous !

Tout parle chez eux, personne ne sait plus comprendre. Tout tombe à l’eau, plus rien ne tombe dans des puits profonds.

Tout parle chez eux, plus rien ne réussit et ne s’achève. Tout caquette, mais qui veut encore être assis calmement sur le nid et couver des œufs ?

Tout parle chez eux, tout est ressassé. Et ce qui hier était encore trop dur pour le temps lui-même et sa dent : pend aujourd’hui raclé et rongé hors des bouches des hommes d’aujourd’hui.

Tout parle chez eux, tout est trahi. Et ce qui jadis s’appelait secret et intimité des âmes profondes, appartient aujourd’hui aux trompettistes de rue et autres papillons.

Oh, être humain, toi le bizarre ! Toi le bruit dans les rues sombres ! Te voilà maintenant de nouveau tapi derrière moi : – mon plus grand danger est tapi derrière moi !

C’est toujours dans le ménagement et la compassion qu’était tapi mon plus grand danger ; et tout être humain veut être ménagé et supporté.

Avec des vérités retenues, avec une main de bouffon et le cœur épris et riche en petits mensonges de la compassion : – j’ai toujours vécu comme ça parmi les hommes.

Déguisé j’étais assis parmi eux, prêt, à me méconnaître pour les supporter, et me disant volontiers « toi bouffon, tu ne te connais pas ! »

On désapprend les hommes quand on vit parmi les hommes : il y a trop de premier plan dans tous les hommes, – que peuvent ici les yeux qui voient loin et qui aspirent au lointain !

Et quand ils me méconnaissaient : moi, le bouffon, je les ménageais par là plus que moi-même : habitué à la dureté vis-à-vis de moi-même et me vengeant souvent sur moi-même pour ce ménagement.

Piqué de partout par des mouches venimeuses et creusé comme la pierre de nombreuses gouttes de méchanceté, comme ça j’étais assis parmi eux et me disais encore : « Toute petite chose est innocente de sa petitesse ! »

Surtout ceux qui s’appellent « les bons », je les ai trouvés comme les plus venimeuses mouches : ils piquent en toute innocence, ils mentent en toute innocence ; comment seraient-ils capables d’être justes vis-à-vis de moi ?

Quiconque vit parmi les bons, la compassion lui apprend à mentir. La compassion rend l’air épais à toutes les âmes libres. Car la bêtise des bons est insondable.

Me cacher moi-même et ma richesse – cela je l’ai appris là en bas : car j’ai encore trouvé chacun pauvre en esprit. C’était le mensonge de ma compassion que de savoir pour chacun d’eux :

– de voir et sentir à chacun ce qui lui était assez d’esprit et ce qui lui était déjà trop d’esprit !

Leur sages rigides : je les appelais sages, pas rigides, – j’ai ainsi appris à avaler des mots. Leurs fossoyeurs : je les ai appelé chercheurs et vérificateurs, – j’ai ainsi appris à échanger des mots.

Les fossoyeurs creusent en eux des maladies. Sous les vieux décombres reposent de méchantes brumes. On ne doit pas faire remonter le marécage. On doit vivre sur des montagnes.

Avec des narines bienheureuses je respire de nouveau la liberté de la montagne ! Mon nez est enfin libéré de l’odeur de tout être humain !

Chatouillé par des souffles piquants comme par des vents mousseux, mon âme éternue, – éternue et se crie de joie : santé !

Parole de Zarathoustra.

***

Il s’agit là du neuvième chapitre de la « Troisième partie » des « Discours de Zarathoustra » du Zarathoustra de Nietzsche. Texte phusiquement réinvesti (en haut) et traduction littérale (en bas). Les précédents chapitres se trouvent ici.